Il fait partie de ces rares personnes dont on peut dire qu’il a changé notre vie sans le connaître. Il n’est ni flic, ni juge, ni chef d’État. Il est “simplement” Dee Nasty, artisan de la première heure de la Nation hip hop. Au moment où il sort son huitième album solo, le bien nommé “Classique”, nous avons rencontré longuement Daniel, Zulu King, pour parler de sa longue histoire et de son actualité toute fraîche. Humilité, sincérité, talent, celui qui refuse de prendre une retraite anticipé continue d’œuvrer pour défendre des valeurs qui, si elles ne sont plus à la mode, gardent toute leur force révolutionnaire.

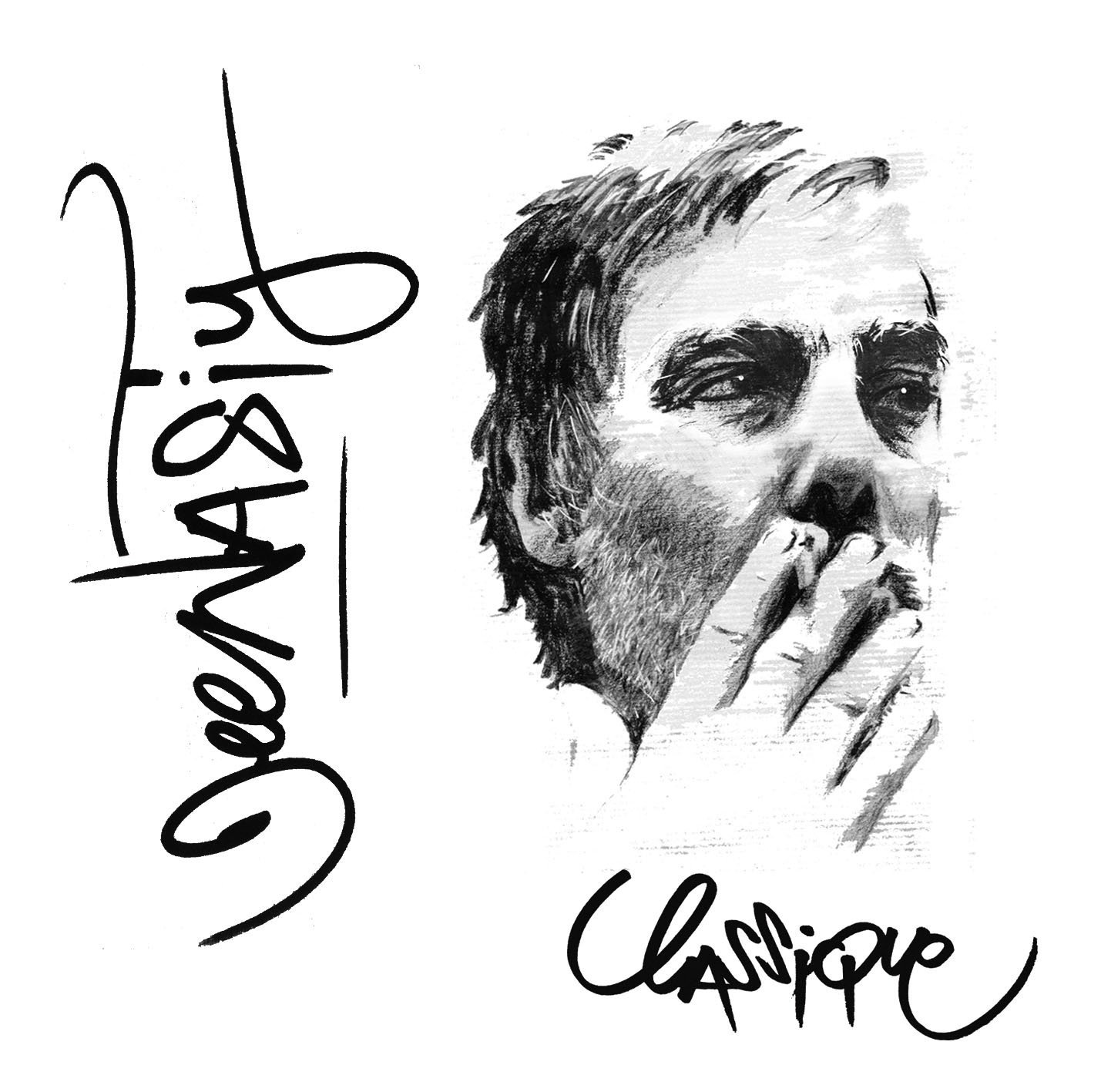

Ton dernier album s’appelle “Classique”. Tagué sous ton portrait en couverture, c’est comme si ce qualificatif s’appliquait autant à toi qu’au disque. C’est une manière de revendiquer le poids que tu as dans la culture hip-hop en France ?

Dee Nasty : C’est plutôt apparu comme une évidence. C’est venu d’un pote qui a été parmi les premiers à écouter l’album complet, et qui m’a dit : “putain, cet album ça va être un classique !”. C’est Rida Abdallah qui a réalisé la pochette. Je n’ai pas un rythme très soutenu, je sors un album tous les 5-7 ans, et je suis un peu seul dans ma démarche… Là, il y a le label Celluloid qui a bien voulu croire en ce projet, mais limite c’était bien les seuls, parce que les autres labels, sans même parler des majors, se disaient : “de toute façon on va en vendre 2000, donc on ne va pas mettre la machine en route juste pour ça”. Alors ça a mis du temps, ça fait un an et demi qu’il est dans l’état où il est, pochette, morceaux, et enfin ça sort !

L’esthétique du disque, le tag, le titre, et même le son, renvoient aussi à un certain âge classique du hip-hop, que tu as beaucoup contribué à faire naître en France.

D.N. : Oui. Déjà, je me suis interdit d’écouter quoi que ce soit de récent, à part quelques trucs de proches, pour ne pas me laisser influencer, sinon je n’aurais jamais réussi à finir ! Les styles évoluent très vite – enfin, moins en ce moment, je trouve, ça stagne un peu sur le dirty, trap, drill, et tout ce bordel – je ne voulais pas être influencé par ça du tout, et je me suis dit que, vu que je m’occupe tout seul de moi-même, autant que je me donne les moyens artistiques et financiers pour pouvoir faire ce projet et inviter tous les gens que j’avais toujours rêvé d’inviter : Rachid Taha, Manu Dibango, Real Fake MC, etc. Ce sont vraiment des collaborations de coeur, il n’y a absolument aucune tactique mercantile derrière, tous ont accepté justement parce que le concept était comme ça. Musicalement, j’ai vidé mes tripes et voulu prouver que j’étais certes un bon DJ, un beatmaker – j’ai fait sept albums – mais aussi un musicien : guitare, basse, claviers, percus… j’ai voulu montrer que j’étais capable de faire tout ça, et le faire le mieux possible.

D’ailleurs comment l’as-tu composé ce disque ? Tu travailles sur quelles machines ?

D.N. : J’ai un Mac, avec Digital Performer. J’avais une très vieille version, qui datait de 1999, du coup j’ai eu beaucoup de galères, ça n’a pas arrêté de bugger… J’ai bataillé. Je suis allé en studio, mais ça ne s’est pas bien passé. Beaucoup d’investissement, de nuits blanches, de semaines sans dormir ou quasiment pas, avec des deadlines de labels qui finalement se désintéressent. Je n’ai jamais été vraiment tranquille… Maintenant je le suis, grâce à tous ceux qui me disent que l’album est bien, qu’il représente quelque chose, mais ça a été un parcours laborieux. Pour les rythmiques, comme j’ai beaucoup de disques, je sample une grosse caisse sur un disque, la caisse claire sur un autre, je sais exactement quelle texture je veux. Soit je commence par une ligne de basse, et le clavier et la guitare viennent derrière, soit c’est la guitare qui va commander la ligne de basse… il n’y a pas vraiment de recette particulière. En général, j’ai une idée précise de l’ensemble avant de me mettre au travail sur l’ordinateur. Je commence par la texture rythmique basique. Je ne me sers pas du quantize : je fais comme du montage de bandes, des boucles de deux mesures que je copie-colle. Ce n’est jamais parfaitement calé, ça donne un côté plus organique. Ensuite je pose mes basses, guitares. Puis je laisse le temps de digérer tout ça, voir comment ça évolue, attendre que quelqu’un pose dessus, pour voir ce qu’il faut rajouter ou enlever. Pour Rachid Taha, j’avais composé deux morceaux, en pensant vraiment à lui. Il les a aimés, je ne les ai quasiment pas retravaillés derrière, ça s’est fait superbement. C’est le premier à avoir posé. Triptik, ils ont eu plus de mal, le morceau était très funk et un peu chargé, du coup ils ne savaient pas trop comment se placer. Je leur ai dit : “Mais faites comme vous le sentez, comme pour “Bouge Tes Cheveux”, ne vous occupez pas de ce qu’il y a derrière, moi je vais faire ma sauce après”. Rocé, lui, m’avait demandé de faire un morceau très minimal. Il m’avait dit qu’il n’y aurait pas de refrain, et qu’il préférerait qu’il n’y ait pas de scratches à la place, pour ne pas être dans le systématisme hip-hop à la DJ Premier, et je crois qu’il est content de ce qu’on a fait. Moi, en tout cas, je le suis !

Tu es d’abord instrumentiste. Mais tu es aussi une des personnes qui ont contribué à faire accepter les platines comme un véritable instrument de musique en France. Comment tu combines le tout ? Les platines, tu les utilises comme n’importe quel autre instrument ?

D.N. : Oui. Comme un instrument à part entière. Il n’y a pas beaucoup de scratches, mais quand ils sont là c’est pour apporter quelque chose à la musique, pas seulement pour montrer que je sais faire telle ou telle phase. Ils font partie des arrangements. C’est Grandmixer DST, avec ce qu’il a fait dans le “Rockit” de Herbie Hancock, qui a fait comprendre à tous les DJ’s que c’était une évidence, que ça faisait partie de l’instrumentation d’un morceau hip-hop. Il fallait que ce soit là, mais pas que ça envahisse tout.

C’est un peu en train de disparaître. On voit de moins en moins de DJ’s dans les disques de rap… Tu peux les trouver en back sur scène, mais plus du tout comme l’élément central d’un groupe…

D.N. : En plus, sur scène, les DJ’s enchaînent juste les morceaux sur Serato, et il ne se passe pas grand-chose, en général…

«J’ai plutôt un avis positif sur l’avenir du hip-hop en général, je pense qu’il y a plein de gens dans les nouvelles générations qui se rendent compte que c’est un tout, qui sont très curieux, et prennent toute la charge positive qu’il y a dans cette culture.»

Tu continues à mettre des scratchs, donc tu restes un défenseur de cette culture…

D.N. : En même temps, mon album s’appelle “Classique” ! Pour moi, c’est un tout, ça fait partie des instruments que je pratique, quasiment tous les jours, et en soirée j’en saupoudre tout au long de mon mix – même si je n’en fais pas des tonnes parce que je ne suis pas en démonstration ni en championnat. C’est une évidence. Je trouve que c’est un élément extraordinaire dans le hip-hop, parce que ça rend le morceau plus sauvage et plus brutal. Même si c’est un scratch très raffiné, il va apporter un truc que rien d’autre ne peut apporter.

Ton album commence par un hymne Zulu. Dans la tracklist, il est daté de 1991. Il date vraiment de cette époque-là ?

D.N. : J’avais invité plein de monde pour mon deuxième album, dont Bronx Style Bob qui était un ami. On s’était vu plusieurs fois à New York, j’avais tout fait pour le contacter parce que j’adorais ses deux maxis [notamment “N.Y. Ninja” sorti en 1985 chez Nightbeat Records – NDLR]. Il était très étonné que je le connaisse. Du coup ça nous a fait une complicité, il est venu en France, je l’ai hébergé à la maison, je lui ai organisé une tournée, on est parti en Suisse, à droite à gauche, et s’est créée une vraie relation. Dès que j’ai signé chez Polydor [en 1990 – NDLR] – j’avais un contrat acceptable dans le sens où je pouvais inviter des gens, il y avait un budget pour ça – j’ai tout de suite pensé à lui, notamment parce que je ne voulais pas me mettre en avant comme rappeur, il y en a qui le faisaient beaucoup mieux que moi. Donc il débarque en France en plein début de la guerre du Golfe, et comme en fait il est d’origine Cheyenne, afro-américaine et koweïtienne, il s’est fait direct arrêter à la douane, ils l’ont gardé 2 heures… Il finit par arriver au studio à la campagne, dans un avion à hélice ! Il débarque et il dit : “bon, alors, on écoute ?!”. Je lui fais écouter les trucs, et en entendant ce son il se met derrière le micro. Le morceau que je place en intro sur mon dernier album, c’est juste une chauffe vocale qu’il a fait à ce moment-là. Il était super à l’aise, hyper content d’être là, à la campagne, il y avait des chevaux, des poules, c’était une ferme aménagée en studio, il était trop content de ne pas être à Paris. C’était un grand moment de bonheur, et j’ai réussi à faire un montage avec les meilleures parties de cette chauffe vocale. C’est un des premiers Zulus, il faisait partie du premier cercle, à l’époque. D’où la fin du morceau… ça s’est passé exactement comme ça : le morceau s’arrête, et il dédicace Bambaataa. Tout ça, c’est du 100 % naturel ! Le lendemain, il a refait le morceau, c’est la version qu’on trouve sur mon album de 1991, “Zulu Funk”, dans lequel il rappe et il chante, et où il raconte l’histoire de la Zulu Nation… Mais sur l’intro du dernier, c’est du brut, je n’avais pas les voies séparées, c’est vraiment sorti de cabine. À la limite, je trouve que ça sonne mieux que le morceau de l’époque. C’est plus ruff.

Et on sent votre complicité. J’imagine, par ailleurs, que c’est une volonté de commencer par un hymne Zulu.

D.N. : Oui, elle est omniprésente, c’est une façon d’être cohérent avec moi-même et avec les gens que j’ai invités. Ça s’est fait naturellement, bien-sûr, mais j’en ai remis une petite couche dans cette direction-là. Je suis un peu le taulier, en France, je l’ai parfois portée à bout de bras, donc je le clame ! C’est un album 100 % Zulu. Tous les invités, à part Rachid Taha, en font partie. Rachid pourrait en être, d’ailleurs ! Manu Dibango est Zulu, c’est Bambaataa qui l’a nommé, et j’ai même l’honneur d’avoir Bambaataa sur le disque. J’ai été bien servi.

Est ce pour rappeler certaines valeurs qui se perdent aujourd’hui ?

D.N. : Je n’irais pas jusque-là, parce que je ne connais pas tout le monde, et qu’il y a des gens positifs partout, plein d’activistes qui font des choses super qui ne sont pas dans la Zulu Nation, qui ne revendiquent rien de spécial, sinon qu’ils font leur taf, leur “Zulu work”, sans faire parler d’eux. Et moi je le fais aussi. Je suis Zulu King, donc je fais mon taf. Ce n’est pas un testament, hein, c’est comme une espèce de pierre de plus à l’édifice. Et ça va jusqu’au dernier morceau de l’album, qui s’appelle “I Go Back To Planet Zektar”, parce que Zektar c’est la planète des Zulus – c’est un peu les contes et légendes, notre mythologie [rires] –, c’est pour dire : “je suis passé par là mais je retourne d’où je viens”.

Le morceau de Rocé (le second de l’album) s’appelle “Pour Même Pas Un Billet”. Entre l’hymne Zulu d’ouverture et cette revendication de la passion comme seul moteur, ton disque s’ouvre en forme de manifeste. Ça m’a rappelé une interview que tu avais donnée à Get Busy au milieu des années 90, où déjà tu regrettais que la thune ait pris autant de place. Après que vous ayez passé 10 ans à construire un truc, des mecs se pointent et ramassent les honneurs et l’argent, sans avoir travaillé…

D.N. : Manifeste, je suis d’accord. Ceux dont tu parles, même s’ils ont travaillé, ils ont travaillé pour gagner de l’argent… c’était leur motivation principale. Je n’ai pas envie de citer de noms, beaucoup de DJ’s en font partie, beaucoup de rappeurs ; les graffeurs, moins, les danseurs, moins, parce que c’est venu beaucoup plus tard. Mais c’est vrai que l’arrivée de l’argent a tout abîmé, ça s’est passé pareil aux États-Unis un peu avant, donc on a bien vu ce qui se passait pour les frères là-bas avant de le voir arriver ici, parce que nos histoires sont quand même super liées… Moi, l’argent, ça n’a jamais été le moteur, en hip-hop ou en quoi que ce soit d’autre. C’est un plus. Tu en as, tant mieux, tu n’en as pas, tu fais avec.

Tu commences par un clin d’oeil à Zulu Funk, tu finis sur Zektar, comme une façon de boucler la boucle. Et en plein milieu, tu mets un morceau que j’aime bien, qui s’appelle “Shaka Zulu Scratch Warrior”…

D.N. : Je voulais faire une histoire, que chaque morceau ait sa place. Et je voulais faire un trio de scratcheurs. Autant j’avais déjà fait un question-réponse avec Faster Jay [en 1991, sur le titre “Wild Cuts” – NDLR], mais là je voulais faire un truc où on ait chacun huit ou seize mesures. J’avais pensé à The Real Fake MC pour faire le maître de cérémonie, et qu’il se foute de nous, en mode : “ma grand-mère, elle pourrait scratcher plus vite que toi”. Il nous taille tout au long du morceau, je trouvais que ça rendait le truc moins sérieux. Ce morceau finit encore par une dédicace à Kool Herc et à Bambaataa, c’est récurrent ! Même si je l’ai fait tout au long de ma carrière, là c’est gravé, encore plus profondément.

Parmi les invités, il y a aussi Manu Dibango. Ça pourrait surprendre ceux qui ne se souviennent pas qu’il a déjà participé à des projets hip-hop, notamment au morceau “Ressens Le Son” avec Les Little en 1991. Ça montre un genre d’ouverture musicale, finalement très hip-hop, mais qui n’est pas si répandue.

D.N. : Je crois que Stomy et Passi aussi avaient déjà collaboré avec lui [en fait, le Ministère Ä.M.E.R. l’avait samplé sur le morceau “The Panter” en 1992 ce qui leur valut de céder tous leurs droits sur ce morceau – NDLR]. Mais c’est surtout des rencontres, et faire en sorte qu’elles servent à quelque chose. Quand tu croises quelqu’un avec qui ça se passe bien une première fois, tu essayes de créer un truc pour le revoir une deuxième ! C’est aussi ce qui s’est passé avec Rachid, on s’était toujours promis de faire un truc ensemble, on n’avait jamais eu l’occasion, donc je lui ai proposé direct, d’autant plus que je me suis toujours intéressé à la musique orientale. J’ai travaillé avec Cheb Khaled, Amina, Natacha Atlas, Les Prophètes Du Vacarme, etc. J’ai quand même fait beaucoup de morceaux de hip-hop oriental, c’était une façon de magnifier tout ça.

Toi-même, à une époque, tu as été très sollicité pour travailler sur des remixes, ou faire le DJ pour des groupes…

D.N. : Oui ! Les Rita Mitsouko voulaient que je sois DJ à plein temps pour eux. J’ai refusé parce que je voulais mener ma carrière comme je le voulais, c’est d’ailleurs ce qui m’a grillé avec Virgin. Je me suis rendu compte que Virgin m’avait signé dans le seul but de faire de moi le DJ des Rita, avec pour carotte de pouvoir participer à des compos et avoir des droits d’auteur. La manigance ne m’a pas plu du tout, et j’ai été tricard de ce milieu pour assez longtemps, avec pour seul motif que j’avais refusé la proposition ! Mais moi, je n’avais pas taffé pour être DJ d’un groupe, surtout qu’il peut te jeter quand il en a marre de toi, et tu t’es brûlé les ailes ! NTM me l’avait aussi proposé, mais je ne pouvais pas non plus, du coup c’est DJ James, que je leur ai présenté, qui m’a remplacé. Destroy Man et Jhony Go voulaient aussi que je sois leur attitré. Moi, je voulais bien faire le DJ pour eux autant qu’ils le voulaient, mais pas être leur DJ. Moi, je suis Dee Nasty, aucune raison que je leur appartienne. J’ai eu plein de propositions, mais je n’ai jamais voulu me limiter à un seul groupe. Je me suis fait tout seul, et c’est seulement au moment où je commence à me faire un nom que tout le monde veut que je sois son DJ attitré ! Ça m’a un peu “perturbé”, donc j’ai continué à tailler ma route, même si ça m’a coûté cher. À chaque fois que je me suis mis avec d’autres gens, je me suis fait mettre, si je peux parler crûment… C’est la première grossièreté que je dis, hein [rires] !

Tu as quand même collaboré avec plein d’artistes, hors hip-hop, notamment Anga Diaz [percussionniste cubain], Maceo Parker, ou Shimizu [saxophoniste japonais]…

D.N. : Ça, c’est vraiment un des côtés les plus ensoleillés de mon histoire ! Grâce à un type qui s’appelle Martin Meissonier [journaliste et producteur éclectique – NDLR], qui était plutôt dans la World Music, et qui a eu l’idée de me faire aller au Japon. On avait chacun nos machines, et dessus plein d’artistes japonais passaient, des rappeurs, des saxophonistes, des chanteurs. Parmi eux, il y avait Yazuaki Shimizu, avec qui ça s’est super bien passé, et que j’ai invité pour mon album chez Polydor. Pour me remercier, il a monté une formation soul au Japon, et il m’a dit : “les deux têtes d’affiche, c’est toi et Maceo Parker. Tu viens 3 semaines, on fait deux concerts, un à Osaka, l’autre à Tokyo” ! Je me suis retrouvé là-bas, et c’était vraiment comme un rêve qui devenait réalité, être un instrumentiste à part entière ! Il y avait des compos à moi qui passaient, des musiciens extraordinaires qui en rejouaient d’autres… Les japonais n’étaient pas très habitués à voir des scratcheurs à l’époque, mais ils trouvaient ça très bien, le fait que ce soit joué comme un “vrai” instrument. Et puis, au début des années 2000, le bassiste du Buena Vista Social Club, Orlando “Cachaíto” López, cherchait un DJ pour participer à son album, sur un morceau. Son percussionniste, Anga Diaz, cherchait également un DJ pour son album. Ils ont fait le tour de tous les DJ’s qu’ils ont pu joindre, des ricains, des français, et tous ont répondu : “Bah non, on n’est pas trop dans la musique latine, etc.” Il se trouve que j’ai passé un an en Amérique Latine quand j’avais une vingtaine d’années, et pour moi la musique latine ça fait partie de la même famille que la soul, la funk, la musique orientale… je ne me pose pas ce genre de questions. Anga Diaz est venu chez moi avec trois congas, il a commencé à me faire des boucles rythmiques, d’abord en 4/4, puis en 5/4, puis en 7/8, puis en 12/25 [rires], et il me demandait de les reproduire exactement aux scratchs. J’ai réussi et, une semaine après, je me retrouve à Cuba pour enregistrer avec ces gens-là. L’album sort, suivi d’une tournée, et j’ai passé 3 ans sur la route, avec ces musiciens cubains. C’était formidable. C’est comme ça que j’ai rencontré Baba Sissoko, le percussionniste invité sur “System Dee”. Tout le monde pensait que j’avais arrêté, alors que j’étais sur la route !

«Il faut transmettre cette passion, l’amour de ce qu’on fait, une vision de ce que ça pourrait être, améliorer les choses, essayer d’engrainer des gens, faire passer le message, défendre ce message, rester sur ses positions, être comme un phare au milieu de la tempête, qui ne bouge pas, quelles que soient les époques»

Ça revient souvent, ça, l’idée que tu as disparu, alors qu’en fait depuis le départ tu n’es jamais parti ! Et, encore aujourd’hui, tu restes très actif…

D.N. : Oui ! Je fais “LéquipeDeNuit” sur FPP, 106.3 FM à Paname, avec Nes Pounta, DJ Dsyde et DJ Sk, le dernier mercredi de chaque mois. J’ai aussi une émission, “Global Hip-hop”, produite par RFI, dans laquelle je passe du rap de partout. C’est une heure par mois, on peut l’écouter sur le site de la Zulu, et elle est rediffusée par 1000 radios partout dans le monde. Je fais des thématiques, je passe du rap espagnol, polonais, australien, portugais, des fois je mélange tout… Le rap français est mis bien en avant, aussi, de manière à faire savoir au reste du monde qu’il se passe encore de belles choses ici. Je joue Ryaam, Irracible, Paco, Demi-Portion, Yoshi, Rocé, Alakazam… C’est ce que j’aime en ce moment. Et puis je fais des soirées à droite à gauche, souvent dans des bars, un peu partout en France. C’est mon créneau, et ça me va très bien, ça me laisse beaucoup de liberté et ça paye suffisamment, donc ça mérite d’y aller, ça me permet d’exister, de rester vivant, de continuer à faire ce que j’aime faire.

Je t’ai entendu dire, d’ailleurs, que tu étais un “DJ hip-hop militant”. Qu’est-ce que tu entends par là ?

D.N. : C’est défendre et protéger ce que le hip-hop nous a apporté. Il m’a beaucoup apporté, et je veux continuer à lui rendre aussi longtemps que je peux le faire ce qu’il m’a donné. Sans le hip-hop, je n’ose même pas imaginer ce que je serais, aujourd’hui, je ne sais même pas si je serais encore là… Donc il faut transmettre cette passion, l’amour de ce qu’on fait, une vision de ce que ça pourrait être, améliorer les choses, essayer d’engrainer des gens, faire passer le message, défendre ce message, rester sur ses positions, être comme un phare au milieu de la tempête, qui ne bouge pas, quelles que soient les époques, les années, quelle que soit la météo, rester cohérent avec soi-même. Certains pourraient trouver que c’est obstiné, mais oui, je le suis. Obstiné, activiste, militant, et fier de l’être.

Ça consiste aussi à essayer de ressouder les quatre disciplines, qui se sont séparées ?

D.N. : Les cinq disciplines, même, puisque la cinquième c’est la connaissance ! Moi, je m’intéresse à toutes. Comme beaucoup d’anciens, on a un peu tout essayé avant de choisir notre élément de prédilection. Tout ça nous a nourri de hip-hop, quel que soit l’élément qu’on aie abordé. C’est ça qui permet de comprendre que le hip-hop est un tout. Aujourd’hui, tout le monde se réclame du hip-hop mais personne ne s’intéresse à ce qui se passe dans les autres éléments. C’est très rare de voir des gens un peu érudits et qui touchent deux éléments à la fois. Chacun est dans sa bulle, et tout le système fait que ça va de plus en plus dans cette direction-là. Chacun doit trouver la force d’aller voir plus loin. C’est juste de la curiosité. Le hip-hop, c’est tellement beau, tellement riche ! Si tu rappes et que tu passes devant une fresque, ce n’est pas seulement pour la mettre dans ton clip parce que c’est beau à l’image. Il faut s’intéresser à qui l’a faite ! Créer des contacts, des amitiés, des réseaux…

C’est déjà ce que tu faisais dans les free jams. Tu es sans doute une des personnes qui ont contribué à réunir les éléments, c’est le premier endroit où on retrouvait des danseurs, des graffeurs, des DJ’s, des rappeurs…

D.N. : En plus, dans un environnement, le vrai Paris des quartiers populaires, qui nous faisait penser qu’on était en connexion directe avec New-York. C’était un espace vraiment magique. Et effectivement, beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas se sont retrouvés à se fréquenter grâce à ça. Ça a ressoudé tout le monde. Parce que le hip-hop traversait vraiment une sale période, quels que soient les éléments. Ça nous a donné de la force, ça nous a soudés, on s’est serré les coudes : “OK, on n’est que 100, mais à 100 on va faire du bruit.”

Tu dis, dans la préface du bouquin de Vincent Piolet, que le hip-hop est né de la rébellion ; Vincent, quant à lui, parle beaucoup de “contre-culture”. Tu penses que le hip-hop a encore cette puissance de subversion ?

D.N. : Oui, même si tout le monde n’est pas obligé d’être politisé, mais je vois à travers l’émission que je fais sur le rap dans le monde que le rap a toujours une place dans les mouvements de révolte. Un mec comme Smockey au Burkina Faso a créé un mouvement qui a quand même beaucoup pesé là-bas (le Balai Citoyen). En Espagne, la scène est très politisée aussi… Des groupes comme Assassin, finalement, il y en a plusieurs milliers à travers le monde sauf que, contrairement à Assassin, ils sont totalement dans la réalité qu’ils décrivent.

Tu te sens un devoir de transmission ? De la culture, des valeurs Zulu …

D.N. : C’est ce que j’ai essayé de faire dans la préface du livre de Vincent Piolet, expliquer comment le hip-hop nous est arrivé, ce qu’on en a fait, et ce qu’on laisse aux générations suivantes. Je pense qu’on est un des rares pays où il y a autant de générations impliquées. Sidney a 60 ans, Lionel D 57, moi 55… Et ma fille va dans un collège où il y a une classe hip-hop, en sixième ! Ils font du double-dutch, alors qu’on n’avait jamais vu ça en France avant le “New York City Rap Tour” ! Donc j’ai plutôt un avis positif sur l’avenir du hip-hop en général, je pense qu’il y a plein de gens dans les nouvelles générations qui se rendent compte que c’est un tout, qui sont très curieux, et prennent toute la charge positive qu’il y a dans cette culture.

Tu as grandi à la Pierre Plate, à Bagneux, dans les années 1970. Les grands, à l’époque, écoutaient plutôt du rock, un peu de soul, mais la funk n’avait pas débarqué encore. Comment tu arrives à la funk ?

D.N. : La funk débarque en 1975, moi je suis parti en 1976 aux États-Unis, quand j’avais 17 ans. Un pote m’avait déjà fait écouter les Isley Brothers ici, mais ce n’était pas encore la funk telle qu’on l’a définie, c’était soul-funk plutôt. Le tournant du son funk, c’est vraiment 1975.

C’est un peu ton groupe fétiche, les Isley Brothers, si je ne me trompe pas…

D.N. : C’est vraiment le groupe qui m’a retourné émotionnellement. C’est une histoire d’harmonie, de chant… Autant le rock est soit mineur, soit majeur, autant la soul et la funk sont toujours entre les deux, c’est plus proche des accords de jazz. Cette musique m’a retourné, comme musicien aussi. J’ai voulu en savoir plus, et c’est pour ça que je suis parti là-bas. Même si c’était aussi pour les USA, hein, parce que Bagneux, et Paris en général, c’était relativement glauque, tristounet, à la fin des années 70. Je ne dis pas que c’est mieux maintenant, mais à l’époque c’était vraiment pas terrible. Et puis San Francisco, ça m’attirait aussi pour l’histoire des hippies, etc. Je voulais voir de mes propres yeux, et comme je savais qu’il y avait une belle scène funk là-bas, et que j’avais un billet pas cher, je me suis retrouvé là-bas plutôt qu’à Los Angeles ou ailleurs. San Francisco, c’est une ville formidable. Ça m’a beaucoup touché, la gentillesse des gens, le bouillonnement positif. Paris c’est plutôt une ville électrique, mais dont l’énergie est très négative.

Ta jeunesse n’a pas non plus été très simple, petit blanc, pas mal de bagarres… Tu voulais fuir ça aussi ?

D.N. : Oui, et mes parents… Je voulais travailler, être libre.

Ton arrivée à San Francisco, c’est aussi la rencontre avec ce que tu appelles la “funk scandée”.

D.N. : Il y avait une radio qui s’appelait KPO, une radio communautaire, avec 1/3 de reggae, 1/3 de salsa et un 1/3 de Funk. Et sur le 1/3 de funk, les gars rappaient déjà sur des instrus, même si il n’y avait pas encore de disque de rap qui soit sorti. Mais ça semblait complètement naturel en même temps, tu ne savais pas si le gars de la radio animait, rappait, ou s’il faisait les deux en même temps. C’est pour ça que j’ai appelé ça “funk scandée”, parce que le mot “rap” n’existait pas encore !

Et tu as voulu ramener ça en France à ton retour…

D.N. : En fait, je faisais des allers-retours : je faisais coursier à Paris, je mettais des sous de côté pour repartir, je ramenais des produits illicites d’ici qu’ils ne trouvaient pas là-bas, je ramenais de là-bas des produits illicites qu’on ne trouvait pas ici, ça me payait un peu mon billet… Et là-bas je travaillais comme coursier à vélo, distributeur de prospectus, plongeur, tous les petits boulots que je pouvais faire sans avoir la carte verte. Après, je suis parti un an en Amérique du Sud, avec ma guitare, ce qui m’a permis de jouer dans des hôtels, ça me faisait un peu d’argent, je leur faisais de la bossa nova, du jazz, quelques morceaux chantés… Je me débrouillais comme ça, je faisais des combines de traveller checks aussi. Je suis parti avec 3000 balles, je suis revenu avec 3000 balles. J’ai fait tout le tour pendant un an. Et là, je reviens à Paris, et tous les disques que j’avais achetés à San Francisco – j’en avais 500, à peu près –, et tout le reste, d’ailleurs, on m’avait tout dépouillé. Mon scooter, même mon appart’ était tout pété, c’était squatté…

Grosse claque…

D.N. : Oui, redémarrage à zéro. Je suis allé voir mes potes coursiers, j’ai dormi dans les bureaux, j’ai fait standardiste jusqu’à ce que je puisse me rachter un scooter, et je suis reparti en courses. C’était un hiver très rude… l’héroïne, je connaissais déjà, mais je n’avais jamais plongé dedans. Et là, ça a été assez vite. Il faut quand meme en prendre tous les jours pendant un mois avant d’être accro, ce n’est pas du jour au lendemain… saud que ça me tenait chaud, et la drogue me plaisait, aussi. C’est comme un grand pansement, ça amène du réconfort. Une fois que tu es accro, là, ça devient plus compliqué… Parallèlement à ça, je trouve un petit boulot à radio Arc-En-Ciel, je me rachète des disques, j’essaye de retrouver ceux que j’avais achetés là-bas. Et puis il y a les premières prods de rap qui arrivent ici : Sugarhill Gang, Grandmaster Flash, etc., les gens commencent à se dire que ce n’est plus de la funk. Alors dans mon émission, j’essaye de faire un peu ce que j’ai entendu à San Francisco.

La jonction entre les deux musiques ?

D.N. : Oui, même s’il n’y avait pas vraiment de disjonction, parce que c’était une suite logique. C’est par la suite que le son a vraiment été différent. C’est sûr que L.L. Cool J, plus tard, ce n’est déjà plus de la funk, il s’en est beaucoup éloigné, c’est beaucoup plus brutal. Mais sur le coup, c’était vraiment les mêmes producteurs, les mêmes labels. Le virage électro, c’est début 1982. Tu as “The Message”, qui est déjà bien électro-funk, puis Bambaataa, Run-D.M.C., Arthur Baker, qui ont vraiment amené un truc différent, dans le sens où c’était vachement dépouillé. La funk était beaucoup plus orchestrée. Là, tu avais un morceau avec juste la boite à rythme, quasiment pas de ligne de basse, c’était super intéressant.

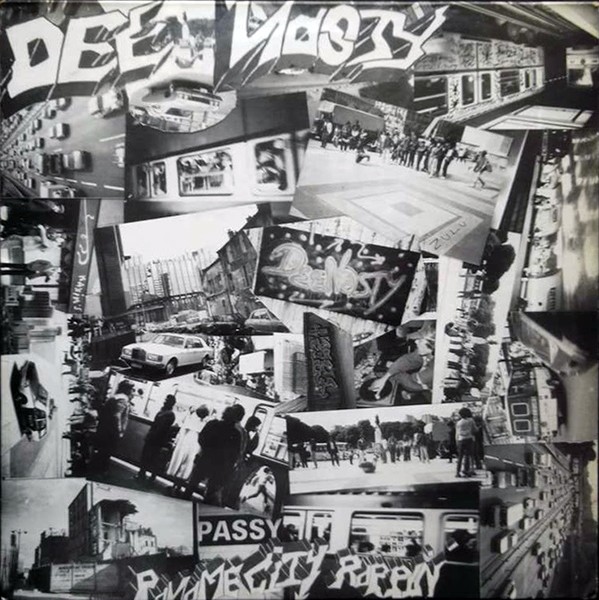

Tu es un de ceux qui a beaucoup accompagné ça en France, aussi, ce virage électronique, plus dépouillé… Tu as sorti l’album “Panam City Rappin’”, dès 1984, qui était dans cette veine électro-funk. Tu t’étais donc mis à acheter des machines ?

D.N. : J’ai acheté une TR-808 [boîte à rythmes conçue par Roland en 1980 – NDLR], un 4 pistes, un petit synthé. Et puis j’avais toujours ma basse et ma guitare. Le disque, je l’ai fait un peu “à l’américaine”. Je n’ai pas attendu de trouver un label ou que qui que ce soit s’occupe de moi, j’ai fait comme les petits labels indépendants de là bas : “je vais monter mon propre petit label, ça va s’appeler « Funkzilla », et c’est parti comme ça. J’avais vraiment envie de montrer de quoi j’étais capable. C’était un défi personnel, et un défi à la « communauté hip-hop » meme si on ne disait pas encore ça à l’époque, dans laquelle j’ai eu du mal à « faire ma place », on pourrait dire. J’étais blanc, plus ag que les autres, coursier, donc plutôt habillé comme un rockeur, avec des trucs qui tiennent chaud… Je n’avais pas le K-Way tout propre, dans des petites Kappa ou le Lacoste ! J’avais des cheveux en bataille, une casquette en cuir… Du coup certain croyaient que je venais du Marais, que j’étais un « homo sado-maso » [rires ! J’étais loin de l’image, quoi !

Ce truc de blanc, tu ne l’avais pas ressenti à San Francisco ?

D.N. : Non… Pourtant les quartiers ne sont vraiment pas très mélangés là-bas. J’habitais près de Fillmore, un peu le Harlem de San Francisco. J’y ai fait des allers-retours de 3 mois entre mes 17 et mes 20 ans. C’était tellement ensoleillé par rapport à Paris, et les gens, aussi… J’ai assisté à la première Gay Pride du monde là-bas ! C’était beau à voir, tout ce concentré de positif. Quand je revenais à Paris, il fallait reprendre le scooter, et crapahuter. D’où aussi l’espèce d’échappatoire dans la came, ou les cames. À l’époque, je vendais beaucoup de LSD, que je ramenais de là-bas.

Tu penses que c’est ce vécu qui a joué sur le fait que tu ne sois pas forcément accepté dans le milieu ?

D.N. : Ce n’était pas forcément marqué sur ma tête, mais oui, j’avais un certain vécu qu’eux n’avaient pas. Au moment où beaucoup de jeunes de 17- 18 ans commençaient à s’y intéresser, moi j’avais déjà passé du temps là-bas, je passais pour un vieux routard… Même si je faisais jeune, hein ! Quand je revois les photos de moi à 25 ans, on dirait un gamin ! Mais le gamin avait déjà bourlingué, il y avait comme un décalage, et de la jalousie de certains, les Chabin, les Sidney, du fait que moi j’y avais été pour de vrai, j’avais une vision de l’intérieur qu’eux n’avaient pas, c’est peut-être aussi ça qui m’a donné l’envie que ça ressemble plus, ici, à ce que j’avais connu là-bas. Déjà, en 1978, j’avais vu les breakers, j’avais vu les graffs, c’était déjà bien installé. Je suis un témoin du fait que la Zulu a commencé en 1973, le hip-hop en 1975, et que ça avait déjà eu le temps de se propager un peu partout.

Mais si c’était si dur Paname, pourquoi avoir décidé de rentrer à Paris et ramener ce que tu as vu aux States, plutôt que de t’installer là-bas ?

DN : Bah, pour la carte verte, déjà ! J’ai failli me marier avec une américaine pour les papiers en mode mariage blanc… Mais j’avais encore mon appart’ à Paris, c’est pour ça que je faisais des aller-retours. Quand je suis parti en Amérique du Sud et que mon frère m’a prévenu que je n’avais plus rien, franchement, je n’avais plus très envie de rentrer en France. Mais comme j’avais déjà fait toutes les banques américaines avec mes histoires de Traveller’s Cheques [rires], le seul truc que je pouvais faire c’était d’investir dans de la coke en Bolivie pour la ramener soit aux États-Unis, soit en France. J’ai été en prison au Brésil, pas longtemps, pour une histoire similaire, et j’ai eu bien de la chance de pouvoir ressortir, donc ça a été comme un signe qui me disait de rentrer. Je suis remonté à San Francisco, j’y suis encore resté quelques mois, et pareil, c’était trop dangereux… Je faisais rabatteur pour des dealers dans le quartier Haight-Ashbury, mais ça commençait aussi à craindre. Donc je suis rentré.

Et quand tu rentres, ça a déjà commencé à prendre, la funk, le hip-hop ?

D.N. : Non, à part de la funk de “reurtis”, de discothèque. Sidney avait une belle émission sur Radio 7, quand même, mais c’est tout. Le vrai démarrage, c’est 1982, avec un bel article dans Actuel sur la Zulu. Moi, cet article m’a beaucoup appris. Et puis il y a eu le fameux concert “New York City Rap Tour”, et surtout le fait que ça ait été diffusé à la télé dans l’émission “Megahertz”. Je suis allé aux deux dates, au Bataclan et à l’hippodrome de Pantin les 21 et 27 novembre 1982 – NDLR]. Bambaataa aux platines, Phase 2 et Futura 2000 pour le graff [ainsi que Dondi – NDLR], le Rocksteady Crew pour la danse, un groupe de double-dutch [Buffalo Girls – NDLR], et Rammellzee au micro, Fab 5 Freddy… C’est la première fois qu’on voyait les quatre éléments sur scène. C’était vraiment super. Au Bataclan, il y avait du monde. À l’hippodrome, il y avait 200 ou 300 personnes, mais vu que la scène était énorme ça faisait riquiqui, c’est comme mettre ça dans un Zénith… Donc ça a été rediffusé dans l’émission “Megahertz” et, du jour au lendemain, les gens qui ont vu ça, ils ont pris des cartons et ils ont essayé de breaker.. C’est pour ça que je dis dans la préface que c’est comme si on attendait ça… C’était une évidence. Moi j’avais déjà baigné dedans, à San Francisco, mais sans savoir que tout ça, ça s’appelait “hip-hop”. C’est le moment où ça a pris tout son sens pour moi, notamment du côté philosophique. Et puis j’ai eu la chance de voir Grandmaster Flash au Palace, deux mois après, où j’ai vraiment vu ce qu’il faisait aux platines, et ça m’a totalement retourné. Mais je raconte déjà tout dans le bouquin de [Vincent Piolet, qu’est-ce que je peux dire de plus [rires] ?

Mais les gens ne lisent plus ! La philosophie hip-hop ?

D.N. : Oui, les valeurs du hip-hop : paix, unité, amour, joie. Sans amour, pas de paix ; sans paix, pas de joie. Et pour tout ça, il faut de l’unité. Ça a l’air balourd, mais c’est le truc basique de toutes les religions dignes de ce nom. Transformer le négatif, qu’on a forcément en nous, en positif. C’est des grandes phrases, mais on y arrive par le biais de l’art, en général, et notamment des éléments qui sont proposés dans cette culture.

C’est un peu la relève du mouvement hippie, en fait…

D.N. : Un peu, sauf qu’elle est plus dirigée vers les Latinos et les Afro-américains. Mais oui, ce sont des valeurs universelles, de toute façon. Comme les hippies… mais la défonce en moins.

Donc tu pars à San Francisco pour aller voir le mouvement hippie, tu en reviens avec le hip-hop ! Et ça t’a sauvé la vie, tu penses ?

D.N. : Oui… C’est un moment où j’étais dans l’héroïne, à deux grammes par jour, j’étais loin. J’ai fait des petits bracos, je commençais à vraiment partir en couilles. Autour de moi ça tombait un par un… Le hip-hop est arrivé au bon moment, quoi. Je voulais décrocher, ça m’a donné une raison de plus de le faire. Ce qui m’a retourné, c’est de voir tous ces jeunes de quartier où ils galèrent autant, voire plus que chez nous… Ils ont réglé l’histoire de la came, c’est à dire que dans le hip-hop on n’en prend pas, ou si on en prend, on n’en fait pas l’apologie, on garde ça pour soi, ce qui n’était pas du tout la même chose que dans la funk… Forcément, si tu aimes Georges Clinton, tu connais les produits qu’il prend : coke et LSD. Ça m’a donné beaucoup de force à un moment où je n’en avais plus trop. Dans la boîte de courses où j’étais, sur dix, on est deux survivants. Il y a eu une espèce d’hécatombe, d’overdoses, de sida – le sida, c’est un peu après, ça a commencé à décaniller vers 1984 –, d’accidents de circulation, de potes handicapés à vie, et puis trop de potes en prison pour des braquages, des trucs comme ça… Disons que j’ai eu la chance de passer à travers ce qui nous attendait tous à ce moment-là. Que des trucs sinistres. J’avais repris de l’espoir, je me disais que, par le hip-hop, j’arriverais à faire quelque chose que je n’arrivais pas à faire avec la funk.

«Le hip-hop, c’est tellement beau, tellement riche ! Si tu rappes et que tu passes devant une fresque, ce n’est pas seulement pour la mettre dans ton clip parce que c’est beau à l’image. Il faut s’intéresser à qui l’a faite ! Créer des contacts, des amitiés, des réseaux…»

Tu penses que le hip-hop a encore ce pouvoir-là, aujourd’hui ?

D.N. : Je ne sais pas… C’est un truc de quête personnelle. Moi, j’avais besoin d’un truc fort, et le hip-hop, c’est fort. Quand tu prends ça dans la gueule, que tu vois les éléments ensemble, et l’énergie, la positivité que tous les artistes dégagent, ça te chamboule. Moi qui suis un peu hypersensible, ça m’a vraiment retourné. Et de voir qu’ils construisaient ça sur le long terme, que ce n’était pas une mode… Parce que tout ce qu’il y avait là, moi je l’avais déjà vu 3 ou 4 ans avant, sans savoir encore que c’était du hip-hop. J’étais préparé, un peu, mais là… Un peu comme si tu sentais arriver l’orage, puis tu te prends un éclair dans la gueule [rires] ! Donc après, le but, c’était d’engrainer le plus de gens possibles avec moi, d’arriver à prêcher ça le plus possible, pour communiquer ce qui m’était arrivé [en joignant les mains, les yeux au ciel] : “J’ai la foi [rires] !”

Tu n’as pas de pratique religieuse, en dehors ?

D.N. : J’ai été baptisé, j’ai été enfant de choeur, j’ai joué de la guitare dans l’église de mon quartier. J’étais le plus jeune guitariste de la chorale, on m’a même envoyé dans les autres églises du coin pour accompagner les leurs !

Tu faisais déjà des tournées, quoi !

D.N. : Exactement [rires] ! Entre 8 et 10 ans, j’ai fait ça. Et puis après, à force de me faire défoncer la tronche à la sortie de l’école, Dieu, je n’y ai plus cru du tout. J’ai mis ma guitare dans un placard, je ne l’ai ressortie que quand je suis parti de chez mes parents.

En fait, depuis tout petit, tu étais dans une quête spirituelle, dans l’envie de s’élever un peu plus haut… Le hip-hop a pris cette place-là…

D.N. : Oui, je suis d’accord… Tu es en train de me psychanalyser, là [rires] ! Le résultat des courses, c’est que ça a marché, parce que je suis passé du “Daniel coursier” à Dee Nasty, un DJ réputé, et c’est le hip-hop qui m’a donné tout ça. C’est formidable, je vois très bien ce que ma vie aurait pu être sans. Si Bambaataa n’était pas venu faire sa tournée en France, je ne sais pas comment on aurait reçu le hip-hop. Peut-être que pour moi, ça aurait déjà été trop tard. Ça m’a quand même fait prendre une décision assez radicale, j’en ai chié pour décrocher de la came, il fallait une certaine volonté… Après j’y suis retourné : les aléas de la vie, des histoires sentimentales, des trucs foirés… Finalement tu sais que ça peut être une canne pour te poser dessus.

Ça tient chaud, même au bide…

D.N. : Que ton corps ou que ton coeur soient froids, ça les réchauffe.

Toute cette période-là, entre ton retour des États-Unis et la sortie de “Paname City Rappin’” en 1984, tu faisais de la radio, tu t’es formé comme DJ en faisant ça. Tu avais trois émissions en même temps, à un moment ! Mais tu ne faisais pas du tout d’argent…

D.N. : Bah non ! C’était des radios libres, donc il n’y avait pas de budget. Mais c’était génial pour s’exprimer. De toute façon, si tu fais de la radio une fois, tu tombes accro. Tu as l’impression de servir à quelque chose, les auditeurs t’appellent. Ce n’est pas : “j’achète un disque pour me le mettre chez moi”, tu le partages. Du coup, j’ai toujours eu ce besoin de partager mes goûts. Tu peux mettre des années à trouver tel album de tel artiste, mais une fois que tu l’as trouvé, il faut le jouer aux autres, de manière à ce qu’on soit plus à écouter de belles choses. Et puis l’argent…

À l’époque, les seuls qui en faisaient, c’était Sidney et les PCB [Paris City Breakers avec Solo, Jean-Marc Wilson, Fly D, Nicholas Nocchi et Franck de Louise – NDLR]. Avec la fameuse émission “H.I.P-H.O.P” dans laquelle on les retrouvait…

D.N. : C’était la seule chose qui unifiait un peu tout le monde, à l’époque, on la suivait dans toutes les chaumières de France – façon de parler, je suis un ancien, moi ! –, tous les quartiers, le dimanche après-midi… Je trouvais cette émission super ridicule, je la détestais. Je la trouvais grotesque, pathétique, je me disais que ça allait tout niquer. Ça donnait une image de centre aéré, de cour de récré, même si ça amenait le message un peu partout, mais quel message ? Des leçons de laçage de baskets ! Où est-ce qu’on va ? Bon, il y avait la fierté de savoir que c’était la seule émission de hip-hop dans le monde… Mais peut-être qu’en France on a fait la première émission d’aérobic, aussi ?! J’étais très inquiet, et pas mécontent que ça s’arrête. À partir du moment où c’est passé le mercredi après-midi dans l’émission de Dorothée, je me suis dit qu’on touchait le fond… Et puis la pub, et tout… ! Sidney faisait, un peu, passer un message de positivité, de paix entre les quartiers, mais c’est tout. Il a pris ses cachets, il a fait des galas… Il en a amené certains au hip-hop, mais en rappant à moitié en anglais, en yaourt… Des trucs dans des discothèques pourries… Il n’a pas fait que de mauvaises choses, Sidney, mais il a juste fait son taf d’animateur TF1. Il dit qu’il n’était pas bien payé, qu’il n’y avait pas beaucoup de budget, je veux bien le croire, mais il cumulait Radio 7, la télé, les galas, je pense que ça allait.

Il est aussi Zulu King…

D.N. : Oui, il a été nommé par Bambaataa, mais un peu comme tous les gens que Bambaataa a croisé à ce moment-là. Il a nommé sa femme, aussi, l’épicier… Il est passé à Nova, il a nommé tout Nova [rires]… Il y a une histoire comme ça : il est au Brésil, il prend un taxi pour se rendre à la salle où il joue, et il nomme Zulu King le chauffeur parce qu’il l’avait trouvé cool ! Mais en tout cas, je trouve que ces gens n’ont pas été partageurs. Le rôle de roi ou de reine, c’est de protéger les siens. Eux, ils ont gardé ça pour eux, considérant que c’était un trône, comme si ça créait un genre d’élite. Alors que le but c’est de rencontrer des gens, et de les nommer eux-mêmes, au bout d’un certain temps. Nommer, c’est un passage de relais. C’est symbolique, dans le sens où il n’y a pas de cérémonie comme chez les francs-maçons, il n’y a pas d’épée… On devrait, d’ailleurs : prendre un vinyle et bénir avec [rires] !

Ça a duré un an, la vague télévisuelle de “H.I.P-H.O.P”. Toi, pendant ce temps-là, tu rages dans ton coin ?

D.N. : C’est pile quand ça s’arrête que je sors mon premier album : je fais du porte-à-porte, j’attends à la sortie des FNAC. Pour la plupart des jeunes, quand l’émission a disparu, tout s’est arrêté. Et puis il y a eu un genre de truc médiatique pour dire : “on vous avait bien dit que ça ne durerait pas, que ce n’était qu’une mode. Eh bien, voilà, ça ne dure pas !”. Donc oui, je rageais, je faisais le constat que ça n’avançait pas. C’était parti tout feu, tout flamme, et le résultat c’était que 2 ans après les magasins de disques boycottaient complètement : plus moyen de trouver un disque de rap en France, sauf dans les toutes petites boutiques, ou dans un label tenu par les mecs du “Manhattan Show” [sur Mercure 104, animée notamment par Jean-Michel Doué et diffusée de 1981 à 1985 – NDLR] qui faisaient venir des disques. C’était le samedi après-midi, pendant deux heures, ils passaient toutes les nouveautés, et tu cochais sur une liste, tu prenais tout ce que tu pouvais. C’était l’oxygène de ma semaine de coursier ! Quand ça a fermé, il n’y avait plus rien, alors je suis parti à Londres… Ça m’a redonné de la force, parce que Londres, à ce moment-là, était taguée de partout, c’était les débuts du graff. Mode 2 vient de cette période-là. Les tags étaient propres, bien calligraphiés, les graffs étaient nickels, ce n’était pas du tout en mode vandale. Moi, je n’ai rien contre le vandale, au contraire, je trouve que c’est très important, mais là, c’était du vandale “propre”, intelligent. C’est là que j’ai compris la vraie stratégie du tag : ce n’est pas le nombre qui compte, mais l’endroit où ils sont posés. Il y avait surtout plusieurs magasins où on ne vendait que du rap, même s’ils étaient petits, alors qu’en France les disquaires te disaient que ça n’existait plus. Moi je savais bien qu’il y avait encore plein de prods qui sortaient, de petits labels qui faisaient ça à l’arrache… “Ah ouais, Run DMC ils ont arrêté, comme ça ? Bambaataa, il fait plus rien ? Ben voyons…” [rires]. Tous les mois, je faisais un aller-retour, je ramenais une vingtaine de disques. Et en plus, c’était beaucoup moins cher que les rares imports qu’on recevait. Après, le problème, c’était de savoir où passer ces disques. Il y avait cette radio, RDH, où je pouvais amener ma boite à rythme. Il y avait trois platines et, déjà avant 1984, on rappait en français avec Ben et Kamel, le frère de Lord Salim. On faisait des adaptations… Quand Melle Mel chantait : “New York, New York / Big City of dreams / But everything in New York ain’t look what it seems”, je faisais : “Paname, Paname / grande ville de rêve / mais tout à Paname n’est pas ce qu’il paraît”. Et puis, à force d’adaptations, on s’est senti plus libre d’écrire nos propres histoires. Après, on est parti clasher Sidney à Radio 7 parce que c’était ridicule, les rappeurs qu’il faisait passer, toujours les mêmes, qui rappaient en faux anglais. C’était insupportable. Ça participait au fait que ça n’avancerait jamais. Ça a cartonné quand on est venu. Lui-même, ça l’a impressionné, parce que personne ne l’avait encore fait à ce niveau-là. Parallèlement, je travaille le graffiti, le dessin, je rencontre Colt [des crews CTK, DRC, 93 NTM… C’est à lui qu’on doit, entre autres, le fameux logo “Support Da Fuck RATP Movement” présent sur les disques des NTM ou dans les fanzines Get Busy et The Truth… – NDLR]… Les platines, ça ne suffisait pas. Je voulais maîtriser tous les éléments, sauf la danse… J’ai essayé, hein, j’ai même acheté un bout de lino. Mais j’ai les jambes trop grandes : le moulin à vent n’est pas très joli à regarder [rires].

Peu après, tu vas retourner à New York…

D.N. : Colt se mettait au scratch, j’allais m’entraîner chez lui, et c’est comme ça que j’ai pu préparer les championnats de France et les championnats du monde de DJ. J’ai été champion de France, d’Europe, et troisième aux championnats du monde, en 1986. L’année d’avant, DJ Cheese (USA) avait gagné grâce aux scratchs, et même si les organisateurs étaient contre, on m’avait envoyé à Londres parce qu’on estimait que pour lutter contre les américains, il fallait un scratcheur. Ils ont eu raison, j’ai fini troisième ! Là, il y a un type qui m’a proposé d’aller à New York pour un séminaire hip-hop organisé par le label Tommy Boy, avec un championnat de DJ, un autre de rap, et un genre de congrès avec tous les petits labels indépendants qui avaient leur stand. Moi, j’étais coursier, c’était une période où il n’y avait pas trop de taf… J’y vais quand même, le type me dit qu’il va me loger mais il ne me loge pas, il me dit qu’il va m’inscrire à la battle, mais en fait, non… Il s’excuse, il me file quand même son passe pour pouvoir rentrer, c’était 150 dollars les trois jours, et j’en profite pour essayer de rencontrer des gens. Je vais parler à Melle Mel, et il me présente Afrika Islam [Membre du Rock Steady Crew depuis 1977 et Zulu King. DJ et producteur, il a produit quatre disques d’or pour Ice-T ! – NDLR] ! Il avait entendu parler de la France par Bambaataa, il m’invite à m’asseoir, et on parle plus d’une heure de notre vision du hip-hop. Au bout d’une heure, il me dit : “je te sens bien, je te fais roi Zulu”. C’est comme ça que ça s’est passé ! C’était un peu rapide, mais je pense qu’il m’avait bien cerné ! Et j’ai appris après que ce n’était pas dans ses habitudes. Je lui ai dit : “C’est bien, mais quand je rentre en France, qui va me croire ?” Alors le lendemain, il m’a filé un genre de collier de perles violettes, avec même pas un pendentif dessus ! En souvenir. Quand je suis rentré, j’ai appelé Queen Candy [cheville ouvrière de la Zulu Nation en France dans les années 80, créatrice de la Zulu Letter – NDLR], qui m’a dit : “Non, c’est pas vrai, tu mens, t’a pas pu être nommé, t’es trop sale [rires] !” Alors elle a appelé Bambaataa, qui a confirmé.

Quand tu reçois ce titre, tu sais que c’est un genre de mission.

D.N. : C’est un remerciement par rapport au taf déjà accompli, mais oui, je me sens missionné, totalement. Je reviens à bloc, je me dis qu’il faut y aller, qu’il y en a marre qu’on soit tous éparpillés. Il y a le terrain vague où tous les graffeurs se réunissent, mais les rappeurs et les danseurs n’y viennent pas. Je me dis qu’en amenant le son ça va le faire, et c’est ce qui se passe !

Tu es arrivé investi d’un rôle, tu l’as pris au sérieux, et c’est ça qui a permis au mouvement parisien de se restructurer.

D.N. : Oui… De se réunir, que tout le monde se recroise. Ça a duré 6 mois, plus ou moins bien selon les jours et la météo. On s’est arrêté en novembre parce qu’il commençait à faire trop froid. La police ne s’en mêlait pas, au départ. Le commissaire de la rue de Tanger est passé une fois, et il a dit que ça ne le dérangeait pas parce qu’on faisait partir les toxicos. Mais l’année d’après, en 1987, quand j’essaie de redémarrer ça, j’en fais la promo dans ma nouvelle émission sur Nova et il y a plein de monde qui se pointe. Mais là, la police est arrivée, avec les cars de CRS… Ils se sont pris des bouteilles, ça a dégénéré, il y a un mec qui est monté sur les platines pour essayer de se barrer, et les flics m’ont menacé de confisquer tout mon matos, comme instigateur, et de me coller une amende pour me passer l’envie de faire ça. C’était un nouveau commissaire… Donc j’ai arrêté !

Ce qui est important dans cette histoire, je crois, c’est que, même s’il n’y avait pas grand monde finalement dans ces free jams, ça a tout fait repartir. Ceux qui étaient là ont été les artisans de la suite.

D.N. : C’était après 2 ans de traversée du désert, où chacun était dans son coin, où les radios ne diffusaient plus, il fallait y croire… Les danseurs allaient à Paco Rabanne ou au Trocadéro, les rappeurs restaient chez eux, il n’y avait plus de cohésion du tout. Le graff a amené beaucoup de choses dans cette période parisienne. Le fait de voir de plus en plus de tags et de graffs dans les rues, ça nous a renforcés. Ça commençait à transpirer un peu le hip-hop… Au terrain vague, on s’est serré les coudes, et après ça s’est propagé à nouveau.

C’étaient des gens qui venaient d’où ?

D.N. : De partout. Ça commençait à se savoir, donc ça venait de toutes les banlieues, pas de trop loin, forcément, mais quand même… Après, tu voyais toujours les mêmes têtes, ça allait de 50 les mauvais jours à 200 les bons, et ça représentait à peu près tout ce qui restait à Paris… Il fallait avoir la foi, mais l’histoire est belle, finalement !

Dans ta préface au bouquin de Piolet, tu dis qu’à l’époque les USA vous boostaient, que ce n’est pas parce qu’ils avaient inventé le hip-hop qu’on ne serait pas capable de créer notre propre culture à partir de ça, et d’être au niveau.

D.N. : Ils avaient mis la barre haut, mais on voulait être à la hauteur, et le défi, l’émulation, faisaient partie de la culture, ça, on l’avait bien compris. Dès que des cainris venaient à Paris, notamment pour la danse, il fallait les défier direct, voir ce qu’ils avaient dans les tripes ! Qu’ils donnent tout, nous aussi, comme ça ils pouvaient nous jauger, et dire quand ils revenaient chez eux : “Putain, en France, il y a des gars qui sont acharnés !” Et on s’est vraiment fait une réput’ d’acharnés là-bas. Ils se disaient qu’en France ça ne rigolait pas du tout.

En graff, aussi : le terrain de La Chapelle est vite devenu un “Hall Of Fame”.

D.N. : “Style Warz” a beaucoup fait pour ça, et ça venait de Hollande, d’Allemagne, etc., pour voir le terrain vague. Le plus dur, en fait, ça a été pour le rap. Parce que pour le deejaying, comme pour la danse ou le graff, peu importe le pays ou la langue. Mais pour le rap, on était vraiment imprégné du rap américain, et on se posait bien des questions pour réussir, déjà, à faire sonner la langue française, avoir des choses intéressantes à dire et qui intéressent le public qu’on veut toucher, sans passer pour des bouffons… Mais on s’était dit que la seule façon d’enraciner le rap en France, c’était de le faire en français. Le seul repère de rap en français, c’était le groupe Chagrin d’Amour [duo composé de Grégory Ken (R.I.P.) et de Valli, auteur du tube “Chacun Fait (C’qui Lui Plaît” en 1982 – NDLR], il ne fallait surtout pas faire ça ! Il y avait eu Phil Barney [avant une carrière dans la variété à partir de 1986 – NDLR] dans son émission sur Carbone 14 qui avait réussi à faire sonner le français, c’était juste un générique mais, franchement, ça claquait, et c’est ça qui nous a dit que c’était possible. Rapper en français c’était… un engagement ! Ça ne sonnait pas forcément tout de suite, comment travailler pour que ça sonne ? Flow, prononciation, thématique, ce n’était vraiment pas évident…

Et il n’y avait pas de liens avec les autres mouvements de la jeunesse ?

D.N. : On a eu beaucoup de problèmes avec les rockeurs, en général, sauf les Bérus et toute la scène rock alternative. Mais tout le reste, ils nous détestaient, ils nous prenaient vraiment pour des branleurs… Ce qui fait que ça a été difficile pour faire les premières scènes, parce qu’eux avaient galéré pour avoir leurs salles, donc il n’était pas question qu’ils les partagent avec nous… Ce n’était vraiment pas “sympathique”. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c’était viscéral. Déjà, ils n’aimaient pas la funk, alors le hip-hop… La funk, c’était comme du disco, pour eux, c’était trop festif, les paillettes, ils ne comprenaient pas du tout le délire. Les punks aussi nous détestaient, alors qu’à New York, punk et hip-hop, ça a toujours été main dans la main. Politiquement, aussi. En Angleterre, pareil. Il n’y avait qu’en France que c’était comme ça, ce qui était bien dommage, parce qu’on avait quand même un ennemi commun : la société dans son ensemble, ou en tout cas tous ceux qui ne nous aimaient pas. Il a fallu du temps pour qu’on intéresse les milieux alternatifs. On était un peu en observation, on va dire. Il fallait qu’on se structure nous-mêmes avant qu’on mérite leur intérêt.

Et que ce soit des gens de banlieue un peu trop basanés ?

D.N. : Non, ce serait considérer que dans le rock il n’y avait que des bourgeois. Ça venait des mêmes quartiers, en vrai. Et dans le hip-hop aussi, il y avait des blancs et des bourgeois ! Mixité sociale et ethnique !

Et pas de liens avec d’autres mouvements musicaux ou politiques ? Les chasseurs de skins, par exemple ?

D.N. : Parmi les chasseurs, beaucoup écoutaient du rap ou essayaient d’en faire, donc le lien est plus venu de ça. Comme les Panthers, dont Destroy Man et Jhony Go faisaient partie. Il faut dire aussi que beaucoup dans le hip-hop sont devenus très vite capitalistes. La plupart des premiers qui ont été signés ont eu de belles avances, et ils étaient très jeunes. Donc même si la vie n’a pas été “si facile”, ils ont été un peu aidés. Et encore, ceux-là [NTM] ont été assez actifs. Beaucoup, le premier truc qu’ils ont fait, c’était d’acheter des Mercedes ou des Jaguar… Alors tout ce travail, avec des hauts et des bas, pour qu’au final ça profite aux concessionnaires Mercedes, ça m’a un petit peu “énervé”, j’avoue. Plutôt que de faire un petit label comme ils faisaient aux États-Unis… Si le rap américain est resté aussi fort, c’est parce que la plupart des gars avaient un taf à côté, et quand ils sortaient un disque, un maxi tous les 6 mois à peu près, ils mettaient tout dedans. Dès qu’un réussissait, il tirait les autres. C’est comme ça que ça a pris autant d’ampleur. En France, c’est différent. On garde tout pour soi. Même l’état d’esprit de faire des featurings, ça a eu du mal à venir.

Tu penses que toi, tu fais partie des oubliés du tournant commercial du rap ?

D.N. : Disons que quand j’ai été signé chez Polydor, j’ai bien tenu à garder ma liberté artistique, ce qui a fait que l’album ne s’est pas si bien vendu que ça. Ils ne savaient pas du tout comment gérer un album de DJ, avec des featurings dedans, justement. Ça ne se faisait pas. Personne ne l’avait encore fait, même aux États-Unis. À part Red Alert, peut-être, mais lui c’était une compilation. Comme l’argent que tu gagnes est en fonction de tes ventes, même en étant chez une major, je n’ai pas beaucoup profité. Et puis ça n’a jamais été mon but premier. Si je peux en vivre, ou en survivre, ça me suffit. Je ne suis pas aigri, je ne suis pas jaloux de ceux qui ont gagné de l’argent, voire beaucoup d’argent. Ça n’a pas été mon cheminement. Je préfère garder mon indépendance artistique, surtout en tant que DJ. Faire des soirées moins payées, mais qui me correspondent, plutôt que d’aller jouer en discothèque et de prendre des 2000 ou 3000 euros. J’ai la chance d’en vivre, bon an, mal an. C’est un luxe d’être un homme libre comme je le suis. Dans les soirées, il y a des jeunes, et aussi des vieux nostalgiques. J’ai même la chance de toucher plusieurs générations ! Je n’ai pas encore pris ma retraite…

Tu as sorti le premier disque de hip-hop français. C’est toi aussi qui a fait le premier groupe de hip-hop, Platinum, avec Lionel D, tu es parmi les pionniers des émissions hip-hop à la radio, tu as fait les premières block parties à Paris, le premier All Car en graff sur un métro parisien… Tu le vis bien d’être une légende vivante, au moment de sortir ce nouveau disque ? Pas de pression [rires] ?

D.N. : Oui, je le vis bien, parce qu’elle est vivante ! Et que je reçois beaucoup de respect, ça remplit mon coeur et ça m’aide à rester debout et à avancer. Je suis un homme comblé. “Classique”, c’est une libération, parce qu’enfin les gens ont accès à cet album. C’est la gestation qui était douloureuse, mais là, ça y est, c’est parti. Après, j’espère que le disque va vivre quelques temps, que des radios comme Nova vont jouer le jeu, passer un morceau, puis un autre, pour que le disque atteigne au moins la fin du printemps 2016…

Que ça devienne un “classique”, même ?

D.N. : Oui, mais j’ai aussi quelques disques qui sont devenus des collectors malgré-moi, parce que peu pressés, puis pas re-pressés, donc très recherchés… Sur eBay, “Paname City Rappin’” vaut 400 dollars ! Et ça ne va pas dans mes poches… Donc j’aimerais bien que celui-là soit trouvable, disponible, qu’il circule et que, même si ce n’est pas un succès financier, ce soit un succès d’estime. Que ça relance un peu, qu’on sache que je suis vivant, productif, inspiré, que je n’ai pas changé d’un iota, mais que je vais de l’avant !

Interview par MaNu, Kasko et Adel.

En collaboration avec l’excellent magazine International Hip Hop .

La version papier du magazine iHH (100 pages couleur) est disponible sur leur site ! Merci à la Maison du Hip-Hop pour son accueil !

Crédits photo : Clément BERGOUNHE

Quartiers XXI

Quartiers XXI